はじめまして、<こと> です。

理学療法士として、運動やストレッチ、食事と幅広い分野を発信していきます。

今日で4投稿目だね、少し慣れてきている感が漏れ出ているよ.

僕の筋トレ成果は相変わらずだよ、、、

筋トレのセンスがないのかな?

ガリ君こんにちは!

少し慣れてきたね笑

筋トレは同じ負荷量や運動メニューだけしても効果は少ないよ

今日は改めてトレーニングの原則・メカニズムについて説明しようかな

皆さんはいつまでも同じままの回数や負荷量で筋トレをしていませんか.

人間はどんどん成長していくものです.筋肉も成長していきます.

同じままの負荷量での筋肥大の効果は少なくなっていきます.

そこで今回は、「筋力トレーニングの原則・メカニズム」について説明していきます.

この記事は以下のような方におススメです.

- 筋トレに慣れてきた

- 同じような内容や回数、負荷量の筋トレを行っている

この記事を読むことで、筋トレにおける様々な原則や筋肥大のメカニズムを理解することができます.

筋力トレーニングの原則

過負荷(overload)の原則

筋力増強のためには、高い負荷を課さなければ期待できないこと.

1RMを知ったうえで適切な負荷量の設定が必要.

※RM:Repetition Maximum

1RM:1回だけできる負荷量

●筋力増強の条件

運動の強度(負荷量)、持続時間、頻度 がある

●米国スポーツ医学会のガイドライン1)

健康な成人のための筋力トレーニング強度として8~12RMで最低1セット、週2~3回の運動頻度を推奨

だいたい最大反復回数が

1~4回:神経系

8~15回:筋肥大・筋力

15~60回:筋持久力に効果があるね!

他にも強度と収縮時間の関係は

| 最大筋力に対する強度(%) | 必要な筋収縮時間(秒) |

| 40~50 | 15~20 |

| 60~70 | 6~10 |

| 80~90 | 4~6 |

| 100 | 2~3 |

特異性(specificity)の原則

ある動作の筋力を増強するなら同じ動作でトレーニングを行わないと効果は低くなる.

同類の運動を用いたトレーニングによって効果的に高められる.

→低速の運動をすれば低速の筋力が最も増加する.

漸増負荷の原則

運動により筋力が増えた場合は、負荷量を再設定・増強する必要がある.

反復性の原則

即時的な効果はあまり認められない.

継続(反復)することが重要.

個別性の原則

運動の効果には年齢、体格、体力、性別、経験、精神状態など多くの要因が関係している.

1人1人に合った設定が必要.

全面性の原則

特定の筋や運動のみ行うことは、長期的にみると筋や運動を起こす関節に可逆的変性を起こすため、バランスよく鍛えることが重要.

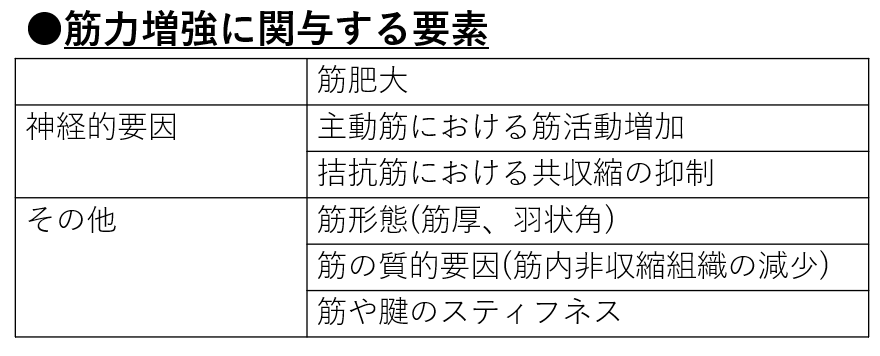

筋力増強のメカニズム

筋力増強について

※スティフネス:筋肉の硬さ、関節が動く際に必要な抵抗力の大きさ

筋力トレーニング初期の筋力増強

運動単位の動員や発射速度の増加といった神経的因子によってもたらされる.

①動員する運動単位の種類と総数による調節

②α運動神経発火頻度による調節

③運動単位の活動時相による調節

●トレーニング4~6週目以降

神経的因子に加えて筋肥大を伴う筋力増強も期待.

●8週目以降

筋内の非収縮組織(脂肪や結合組織)の減少により筋の質的要因の改善効果が得られる.

一般的には1RMの65~75%以上の高負荷を与えないと筋力増強筋肥大は起きないといわれている

筋力が上がるには様々な要素があるね!

見た感じ筋肥大を求めているなら最低でも4週はしないといけないのか

そうだね!

4週は最低でも欲しいかもね、ただ食事や休息や負荷量で変わってくるから一概に4週がマストとは言えないかな。

でも継続しないと大きくはならないことだけは確実だね!

まとめ

今回のまとめは以下の通りです.

筋力トレーニングの原則:6種類

特に過負荷の原則 1RMを知ること!

筋力増強のメカニズム:神経的因子→筋肥大→質的要因の改善

筋力トレーニングの原則はたくさんあるため、無理に覚える必要はないと思います.

負荷量は徐々に増していくことで筋肉は成長していきます.

筋力は運動始めから見込めますが、筋肥大は運動初めは思ったような結果にならないと思います.

しかし、筋肉は裏切りません.諦めずに継続していくことが大事です.

負荷量だけでなくてセット回数や頻度といった様々な要因も考えないといけないね.

一番は継続することだね

自分が理想にしている体型を再確認して運動プログラムを考えて行こうかな!

継続しないと筋肉はつかないね

筋肉に限らず「減るのは簡単、増やすのは難しい」ね

ダイエットは逆かな笑

ご覧いただき、ありがとうございました。

ご意見や投稿してほしいことの依頼等いつでもお待ちしております。

参考文献

1)American College of Sports Medicine 著, 日本体力医学会体力化学編集委員会 監訳:運動処方の指針原書第8版-運動負荷試験と運動プログラム.南江堂,東京,2011