はじめまして、<こと> です。

理学療法士として、運動やストレッチ、食事と幅広い分野を発信していきます。

白飯こそ最高の炭水化物だね

日本人としてたくさん食べているよ

炭水化物は「食物繊維」と「糖質」を合わせた総称のことを言うよ

今回は炭水化物に着目して話していこうかな

食事をする上で炭水化物は摂っている方はほとんどだと思います.

中にはダイエットや糖質制限のために炭水化物を摂らない方もいるかもしれません.

炭水化物に含まれている食物繊維や糖質についてしっかり理解できていますか.

いも類に多く含まれていることや便通が良くなるといった内容は自分自身も理解していたつもりでした.

しかし、それぞれ様々な種類があることや摂りすぎのデメリットもあること、どのような食事に多く含まれているのかなど知らないこともたくさんありました.

そこで今回は、「食物繊維」「糖質」について説明していきます.

この記事は以下のような方におススメです.

- 食物繊維が不足して摂らないといけないと思っている

- 糖質を摂りすぎていると思っている

- バランスよく炭水化物を摂りたい

この記事を読むことで食物繊維の種類や自分にとって不足している食物繊維、糖質を見直すことができます.

炭水化物

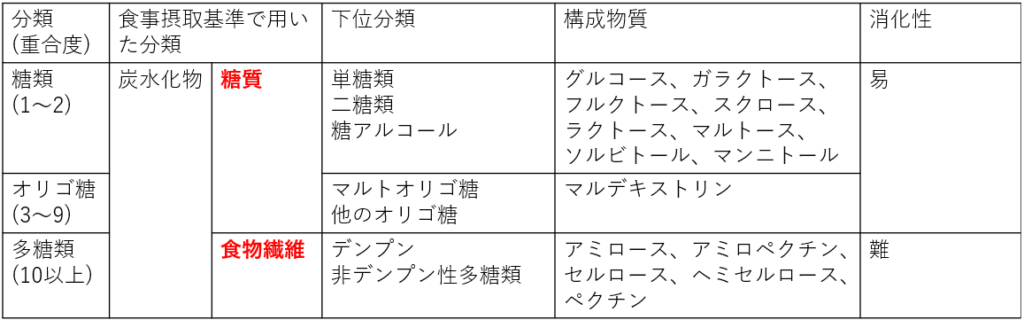

分類

前述したとおり炭水化物は「糖質」「食物繊維」に分類されます.

ヒトの消化酵素で消化できる易消化性炭水化物と消化できない難消化性炭水化物に分類できます.

1日に必要な総エネルギー量の50~65%を炭水化物から摂取することが望ましいとされています.

食物繊維

食物繊維とは

食物繊維は、「ヒトの消化酵素で分解されない食物中の総体」と定義されます.

炭水化物に占める食物繊維の割合はわずかであり、体内に吸収はされません.

腸内細菌による発酵分解によってエネルギーを産生したり、腸内の善玉菌を活性化させて腸内環境が改善しています.

また、食物繊維摂取量が排便習慣に影響を与える可能性があることも報告されています.

~1日の摂取基準~

成人男性20g以上、成人女性18g以上

分類

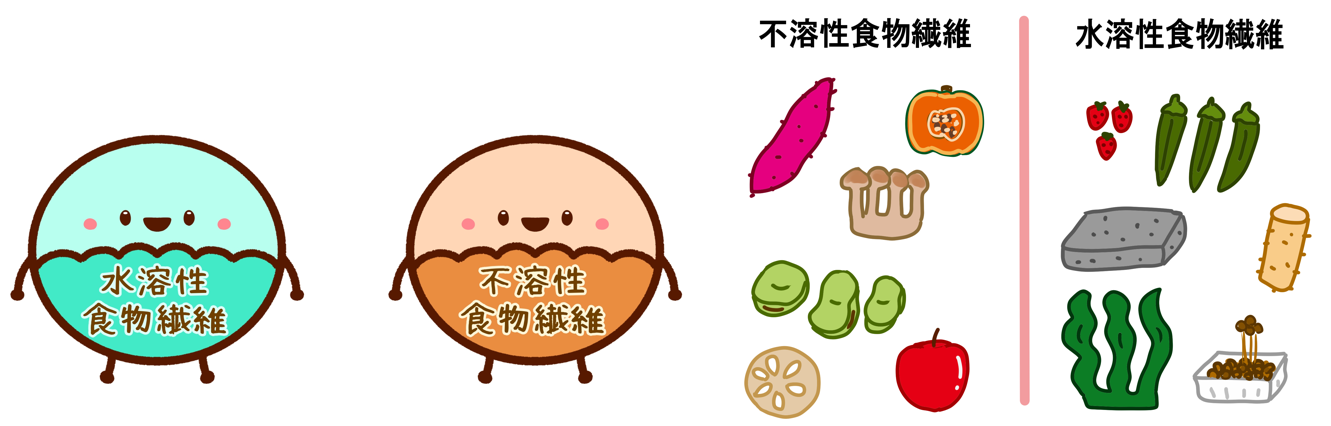

水に溶けやすいか溶けにくいかで分類されています

- 水溶性食物繊維:水に溶けやすい

- 不溶性食物繊維:水に溶けにくい

理想のバランスは 水溶性:不溶性=1:2

水溶性食物繊維

小腸での栄養素の吸収の速度を緩やかにし、食後の血糖値の上昇を抑えます.

コレステロールを吸着し体外に排出することで血中のコレステロール値の低下やナトリウムを排出する効果もあるので、高血圧を予防することも期待されています.

水分を吸収して腸内にとどまり、空腹感を抑えてくれます.1)

●水溶性食物繊維を含む食材

穀類(もち麦、大麦、小麦)、果物(特にキウイフルーツ)もずく、いも類、海藻類(海苔、昆布、ワカメ)、舞茸、納豆 etc

不溶性食物繊維

水分を吸収して便の容積を増やすことで大腸を刺激し、排便をスムーズにする働きがあります.

また、有害物質を吸着することで腸内環境の改善に繋がります.

しかし、すでに便秘の方などは不溶性食物繊維の摂取により便の容積が増えることでさらに便秘になってしまう可能性があるから注意が必要です.

→あえて不溶性食物繊維を摂らない選択肢もありかと思います.

●不溶性食物繊維を含む食材

野菜類(ごぼう、ブロッコリー、かんぴょう、ホウレンソウ、とうもろこし)、豆類(えんどう豆、あずき、枝豆、大豆)、玄米、そば、こんにゃく etc

食物繊維が含まれているポップコーンは不溶性食物繊維が多く含まれている可能性があるかもね

食品の含まれている成分はこちら(食品成分データベース・文部科学省)から検索できるよ

番外編<発酵性食物繊維>

発酵性食物繊維は腸内細菌によって発酵しやすい食物繊維のことを言い、水溶性食物繊維の多くと、不溶性食物繊維の一部が含まれます.

発酵性食物繊維が善玉菌の餌となり短鎖脂肪酸を作ります.短鎖脂肪酸は酢酸、酪酸、プロピオン酸の総称です.

種類によって腸内で発酵する場所や食べてから発酵するまでの時間が異なります.

この短鎖脂肪酸が腸のエネルギー源や整腸効果、蠕動運動の促進、抗炎症作用、脂肪の蓄積の抑制等たくさんの効果があります.

糖質

糖質とは

糖質は、約4kcal/g のエネルギーを産生しています.

主な役割は、通常はぶどう糖(グルコース)しかエネルギー源として利用できない組織にぶどう糖を供給することです.

糖質を摂りすぎることで各組織に十分な糖がある場合は糖を脂肪細胞に運んでしまい、脂肪となります.

糖質が足りなくなると動きや集中力の低下が生じます.特に脳は基礎代謝量の20%を消費するため、糖質は重要な因子になっていきます.

また糖質制限がひどくなると筋肉を分解してエネルギーを産生させてしまうため、注意が必要です.

~必要量~

軽度トレーニング:3~5g/体重/日

中等度トレーニング(1時間程度):5~7g/体重/日

高度トレーニング(1~3時間程度):6~10g/体重/日

かなり高度トレーニング(4~5時間程度):8~12g/体重/日

体重60kgの場合は中等度のトレーニング(6g)だと360gが1日に必要になります.

●糖質を多く含む食材

砂糖を含む食材、パン、ご飯類、いも類

●糖質の少ない食材

鶏肉、魚類、卵

糖質の多い食材は当然と言えば当然ですね笑

糖質を多く含む食材を食べることで血糖値が上昇し体重増加にもつながっていきます.

だからといって糖質ばかり気にしすぎて炭水化物を制限することも身体には負担となるため、1回の食事の中でバランスよく摂ることが大事です.

GI値(グリセミックインデックス)について解説

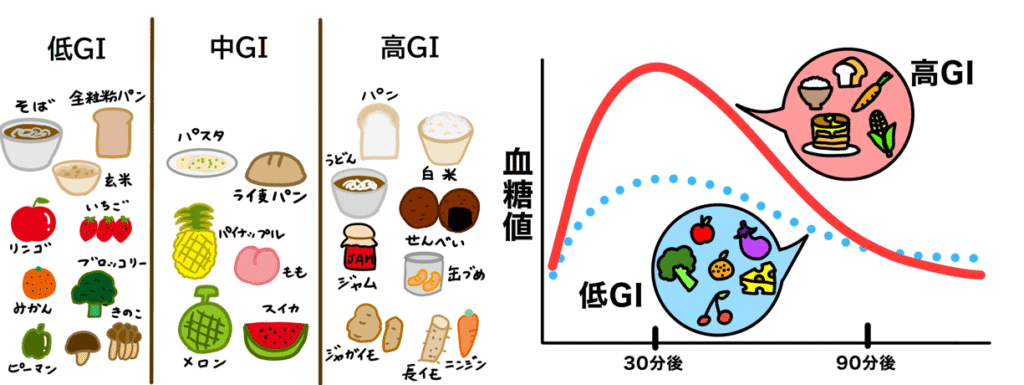

GI値とは食品に含まれる糖質の吸収度合いを示しています.

GI値が低いと消化吸収がゆっくりとなり、血糖値の上昇を緩やかにしてくれます.

GI値の基準は、最も体に吸収されやすいブドウ糖が100となりブドウ糖を基準にして

「70~」が高GI食品、

「56~69」が中GI食品、

「~55」が低GI食品

となっています.

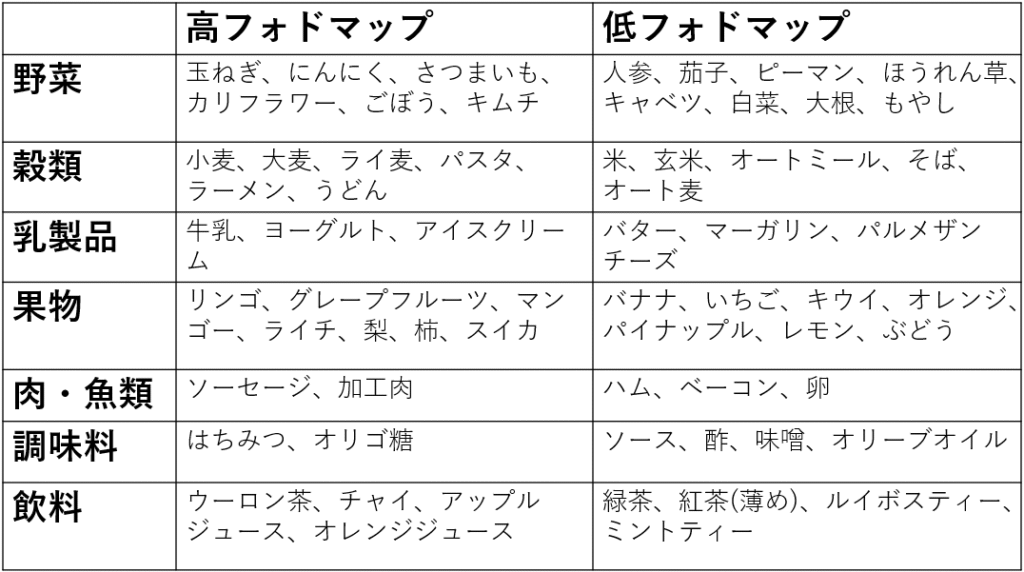

FODMAP(フォドマップ)とは

小腸で吸収されにくい発酵性糖質のことをいいます.

それぞれの意味は以下の通りになります.

Fermentable➝発酵性

Oligosaccharides➝オリゴ糖

Disaccharides➝2糖類

Monosaccharides➝単糖類

And

Polyols➝ポリオール

FODMAPを多く含む食材を摂りすぎることで腹痛や下痢等を引き起こし過敏性腸症候群になる可能性もあります.

高フォドマップの食品を控えて低フォドマップの食品を摂取することを心掛けることで身体の調子を整えるようにしましょう.

また、同じ食品でも発酵状況や調理方法によっては低フォドマップが高フォドマップに変わることもあるため、注意が必要になります.

例えば、バナナの場合は熟してしまう(黒い斑点ができる)と高フォドマップとなるため注意が必要です.

まとめ

「炭水化物」=「食物繊維」+「糖質」に分類

1日に必要な総エネルギー量の50~65%を炭水化物から摂取することが望ましい

食物繊維はさらに「水溶性食物繊維」「不溶性食物繊維」に分類

糖質はエネルギー源として重要な役割があるが摂取過多は脂肪の蓄積に繋がる

GI値、FODMAPを活用することが重要

GI値やFODMAPを活用しつつバランス良く摂ることが大事だね

1品で食物繊維や糖質を網羅しないようにしよう

ご覧いただき、ありがとうございました。

ご意見や投稿してほしいことの依頼等いつでもお待ちしております。

参考文献

厚生労働省:本人の食事摂取基準(2020年版)

栢下 淳:リハビリテーションに役立つ栄養学の基礎

1)高橋 陽子:繊維質と食物繊維 日本食品科学工学会誌58巻4号 p.186(2011)